商品部品の組み立てで起こる不良品について

商品部品の組み立ての狙い値

私はもともと生産設備の技術者をしていました

会社が販売する商品を組み立てる(生産する)自動組立設備の構想から(設計~製作は協力会社に発注)立ち上げを行って

製造部門に引き渡すのが仕事でした。

その経験の中で、商品部品の組み立て工程で打痕や擦り傷といった不良品が発生していました

これらが起こるのは何故か?

設備設計・商品設計・商品部品 3つの観点から深堀してみるとわかったことがあります

意外と誰も、

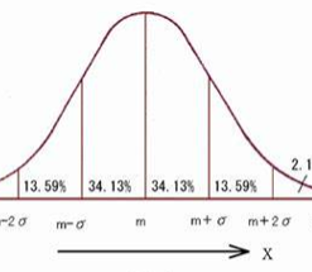

“組み立ての狙い値”

を知らない

”狙い値がないので、組み立て工程の工程能力評価がない”

ということ

そのため、結果として不良品が生産される。以下に3つの観点から見てみよう

1:設備設計者のミス

”なんとなく”商品部品のつかみ易いところをチャックし、位置決めしやすいところでホールドし、商品部品を組み立てる

その結果、不良が作られるのだが、その”なんとなく”に間違いがあるとは誰も気づいていない

商品部品を”つかむ・ホールド”するのに、精度が良い場所を選んでいない

”なんとなく”外形を選んでいる

外形の公差設計が、わりとラフなのに… である

2:商品設計者のミス

組み立てする商品部品のクリアランス(隙間)を”なんとなく”決めている

自動組立設備で発生する動作ばらつき(停止精度)を考慮せず、前例設計から引用することが多いようだ

3‐1:商品部品(金型設計)のミス

商品部品は商品部品の図面をもとに製作される

その図面にはあらゆるところに寸法と公差が書かれている

この部品の多くは金型を用いて生産されることが多い

この金型設計と商品設計の間で公差設計の是非があまり話し合われていないようだ

なんとなく商品設計が上位にあり、商品設計図面を実現するのが金型設計の技術、と勘違いしている

(というと言いすぎかなぁ)

結果、型検という部品の出来栄え検査=各寸法が公差以内に出来上がっているか

(例:10±0.1mmの場合9.90mm~10.10mmのなかに入っているか)

でうまく合格できない

合格できないで時期が延びるだけならまだしも、合格出来ないから特別採用で公差設計が見直されたりする

組み立てのクリアランス(隙間)が狭くなる方になると

3-2:商品部品(商品設計)

組立自動設備の考慮した商品部品の組み立て基準が無い=設計されていない

金型設計との話し合いが少ないのと同様に設備設計との話し合いが少ない

そのため1のようなミスも起こるし、組み立て基準がないので

そもそも何が悪くて打痕や擦り傷といった不良品が発生するのかわからない

まとめ

1.精度が良い場所を選んでいない

外形の公差設計が、わりとラフ

2.クリアランス(隙間)を”なんとなく”決めている

動作ばらつき(停止精度)を考慮せず

3.合格出来ないから特別採用で公差設計が見直された

組み立て基準が無い

これらから

“組み立ての狙い値”

を知らない

”狙い値がないので、組み立て工程の工程能力評価がない”

といったことがわかるかと思います

次回はこれらの対策として何ができるのかを書いてみたいと思います

気に入ってくだされば幸いです。

それでは、また。

【家庭用】糖度センサー選果 不知火 約4kg 12~15玉

商品紹介

関連情報